11e Marche des cailloux, 4 mai 2024, Partie 6 : Curiosités géologiques.

Compte rendu par Bruno ROUSELLE : Samedi 4 mai 2024 – Solutré-Chasselas (71)

Curiosités géologiques rencontrées : morceaux choisis

Le cadre naturel et humain de Solutré et de Vergisson en Sud-Mâconnais apporte un réel plaisir à tous les amateurs et curieux du monde minéral et de sa relation à l’homme, car la géologie y est particulièrement présente dans le paysage et en explique remarquablement les formes et les occupations.

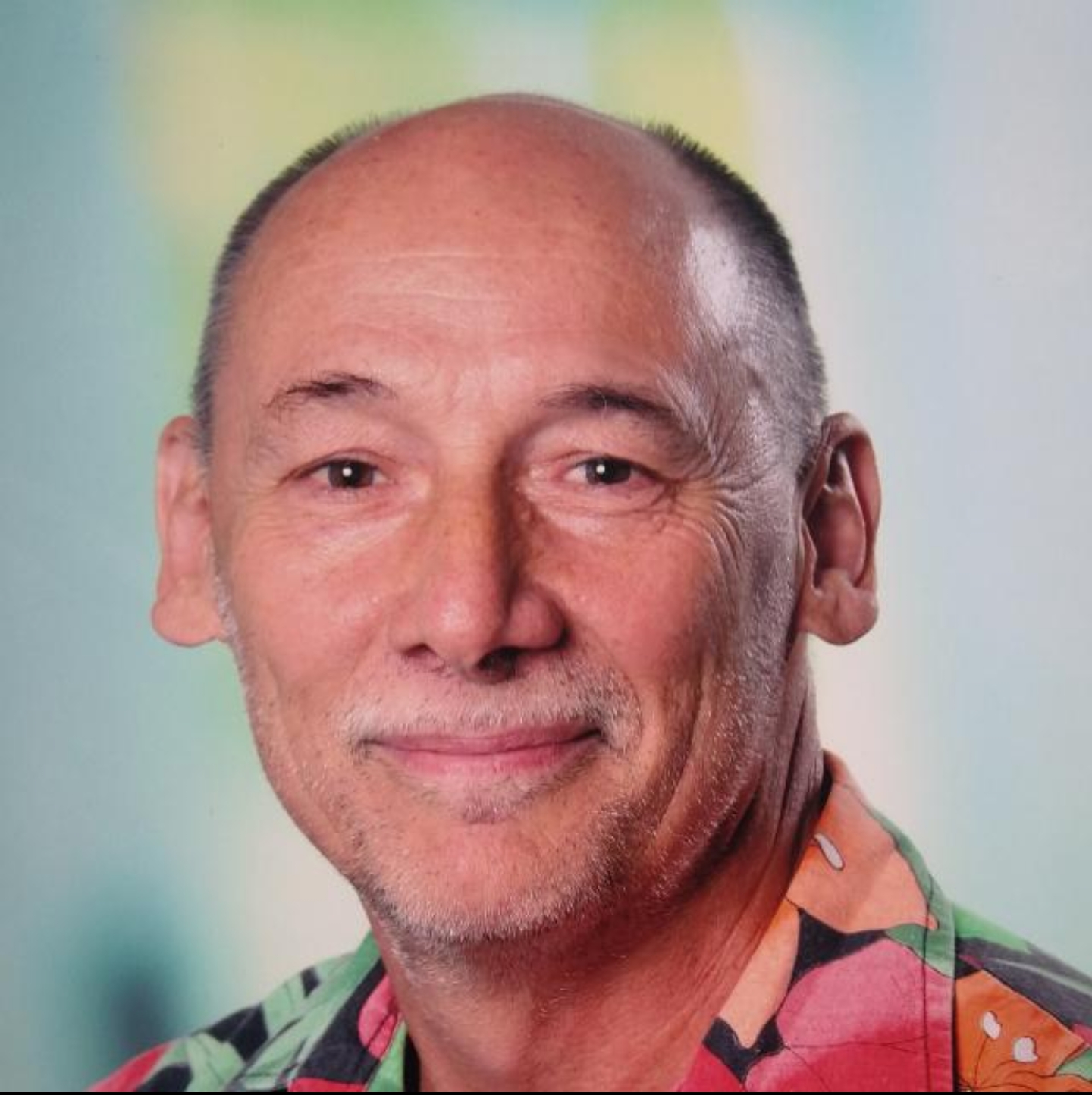

La roche de Solutré et son environnement géologique (photo B. ROUSELLE)

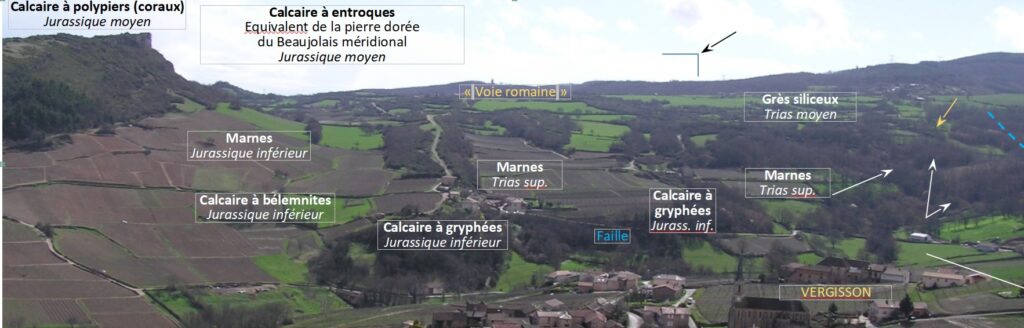

La série géologique locale s’étend du socle cristallin primaire (Carbonifère supérieur, 310-320 millions d’années, Ma), sous les crêtes montagneuses à l’ouest, aux couches sédimentaires de la fin du Jurassique moyen (160-170 Ma), sur les pentes viticoles inclinées en pente douce vers l’est, juxtaposant ainsi des roches de natures très diverses (granites, grès, calcaires durs, calcaires tendres, marnes…). Travaillant dans des terrains de compétence variable, la lente action de l’érosion a sculpté un paysage tout en contraste, du haut duquel dominent les solides roches de Solutré et de Vergisson, coiffées par l’insolite « calcaire à polypiers » (à squelettes calcaires de coraux) du début du Jurassique moyen, spécialement compact et dur et qui a offert les points de résistance les plus coriaces, élevant les roches en véritables promontoires géologiques. Des roches célèbres depuis longtemps, par leur aspect paysager grandiose, mais aussi pour les restes d’organismes coralliens que l’on y trouve et qui évoquent nécessairement les mers peu profondes et les climats chauds du passé. Le calcaire à polypiers est bien l’un des symboles locaux de l’existence de la mer en territoire mâconnais au début du Secondaire, entre -245 et -150 Ma. C’est aussi l’efficace révélateur d’une situation latitudinale du pays de Solutré et de Vergisson beaucoup plus proche de l’équateur à cette époque lointaine qu’elle ne l’est actuellement, indéniable résultat de la dérive des continents.

Juste en dessous des deux roches blanches, le « calcaire à entroques » brun du début du Jurassique moyen, formés de débris d’échinodermes marins (crinoïdes), dessine une première marche saillante, bien distincte à Solutré. C’est l’équivalent des pierres dorées du Beaujolais et du Charolais-Brionnais.

Plus bas, les grands talus marneux de la fin du Jurassique inférieur, servant d’assise aux épaisses tables calcaires, accueillent les principales plantations de vigne. Et pour cause, la constitution en majeure partie argileuse du terrain favorise grandement le travail du sol et la culture de la vigne.

Au pied des grandes pentes vitifères, des calcaires argileux du milieu du Jurassique inférieur, bien visibles au hameau des Chancerons, concentrent des rostres de bélemnites (« os » interne en forme de balle de fusil) et des empreintes de coquille spiralée d’ammonite, céphalopodes marins de mer franche et assurément emblématiques des temps secondaires.

Un peu plus à l’ouest, logée entre les couches marneuses du Jurassique inférieur supportant les roches et les terrains gréseux et marneux du Trias, affleurant encore plus à l’ouest – et d’où provient du reste le menhir (pierre dressée) des Chancerons -, une autre dalle résistante crée un petit ressaut dans le paysage : c’est le « calcaire à gryphées », si riche de coquillages, dont les fameuses « gryphées », des huîtres qui parlent nécessairement d’un milieu marin côtier, agité par les vagues et les courants. Des empreintes d’ammonites de grande taille peuvent y être observées. Cette couche calcaire a servi de substrat rocheux naturel à ce que l’on nomme la « voie romaine », du moins d’après ce que laisse entendre l’histoire locale.

Au-dessus des flancs de la roche de Solutré, passablement argileux d’abord puis caillouteux (éboulis) ensuite, le sommet réserve quelques surprises paléontologiques. Des coraux de divers genres, en forme de « tubes » ou de « nids d’abeille », abondent véritablement, souvent à l’état de débris, dont la structure corallienne est habituellement plus ou moins effacée, car usée ou recristallisée, mais parfois en petits massifs coloniaux ponctuels et dispersés, dont la charpente calcaire est bien préservée et apparente. Pour beaucoup de visiteurs, la présence de ces fossiles, incongrue ici et qui fait inévitablement penser aux environnements marins exotiques, est toujours une source d’étonnement.

Le passé géologique marin du pays de Solutré et de Vergisson évoque obligatoirement une évolution, une autre histoire géologique, pour passer de cet univers marin exotique disparu au paysage continental qui nous est familier aujourd’hui. Cette évolution est le fruit d’un événement géologique d’ampleur, qui a profondément changé et même révolutionné la physionomie du continent européen : la formation des Alpes, au cours de l’ère tertiaire, depuis 50 à 55 Ma. Si les colossales forces tectoniques n’ont pas agi aussi loin jusque sur les confins orientaux du Massif Central, les effets géodynamiques de la surrection alpine, notamment à la base de la lithosphère (ensemble des roches solides périphériques au globe terrestre), ont fragilisé la croûte terrestre et entraîné son étirement, provoquant l’affaissement de la plaine de la Bresse et, à l’inverse, en contrecoup, le relèvement de l’Est du Massif Central et le basculement de pans entiers de sa bordure. C’est pour ces raisons que les « vaisseaux de pierre » de Solutré et de Vergisson, d’un côté, se projettent vers le Couchant et, de l’autre, s’inclinent vers le Levant. Puis l’érosion a entrepris son inlassable labeur, déblayant couche après couche, creusant sans relâche autour des points de solidité et de résistance et laissant progressivement apparaître ce spectacle géologique imposant et majestueux que sont les roches de Solutré et de Vergisson.

Au sud de Solutré, le village pittoresque de Chasselas et ses environs montrent aussi d’importants contrastes géologiques.

La topographie y présente la même organisation qu’autour de Solutré et de Vergisson, avec : a) les roches du socle cristallin carbonifère (granites et roches volcaniques de type rhyolite) et b) les grès du Trias moyen, sous les bois à l’ouest, c) les marnes bariolées du Trias supérieur, sous les pentes viticoles de l’ouest de la commune, d) la même dalle à gryphées que sous la voie romaine à Solutré, où sont rassemblées les principales zones urbanisées de Chasselas, d) les grands talus marneux de la fin du Jurassique inférieur, à l’est du village, recouverts de vastes plantations de vigne, et enfin e) les crêtes calcaires du Jurassique moyen, ceinturant et dominant au nord et à l’est la vallée de Chasselas et de Leynes.

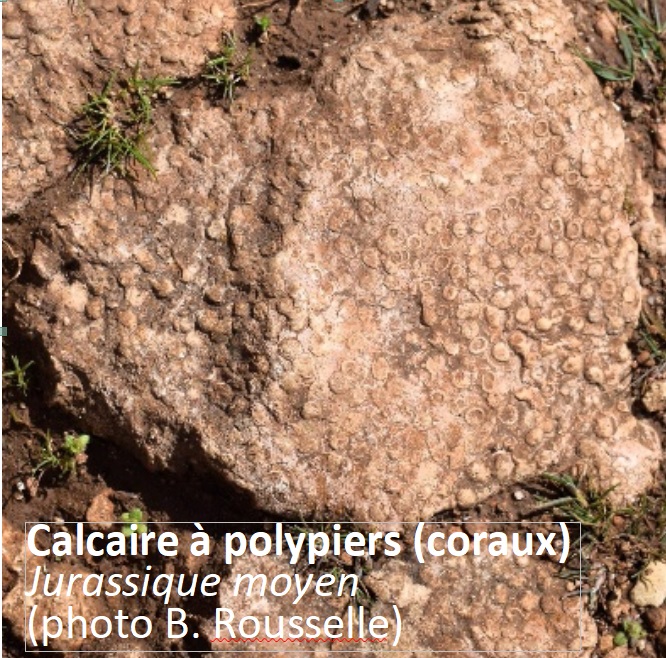

Au coeur de cette mosaïque géologique si variée et à l’influence sur le paysage si marquée, deux curiosités retiennent particulièrement l’attention : les anciennes carrières de pavés, dans le bois Chaintré, directement à l’ouest du village, et l’extraordinaire site de Roche Noire, au nord-ouest, spectacle naturel d’exception.

Dans les carrières, l’extraction et la taille de la pierre pour la fabrication de pavés ont ciblé un grès siliceux très compact, étonnamment dur, idéal pour cette utilisation. Depuis la fin du XVIIIe siècle, probablement, mais surtout entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe, l’exploitation a battu son plein, alimentant les rues des grandes villes en développement, telles Lyon et Mâcon. Les ouvriers étaient nombreux et participaient à une économie florissante pour le village et la région.

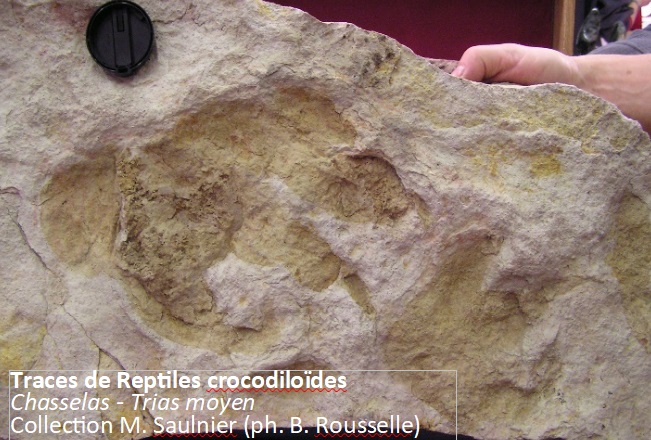

S’agissant de la genèse du matériau géologique lui-même, le grès, celle-ci est intervenue dans l’un des décors perdus qui frappent le plus l’imaginaire : les vastes plaines côtières sableuses et semi-désertiques du Trias moyen, alors que la mer commençait tout juste à recouvrir un continent quasi plat et où des plages s’étendaient à perte de vue ! De gros amphibiens tétrapodes, des reptiles à l’allure de crocodile haut sur pattes et des précurseurs quadrupèdes ou bipèdes des dinosaures y ont laissées çà et là leurs empreintes.

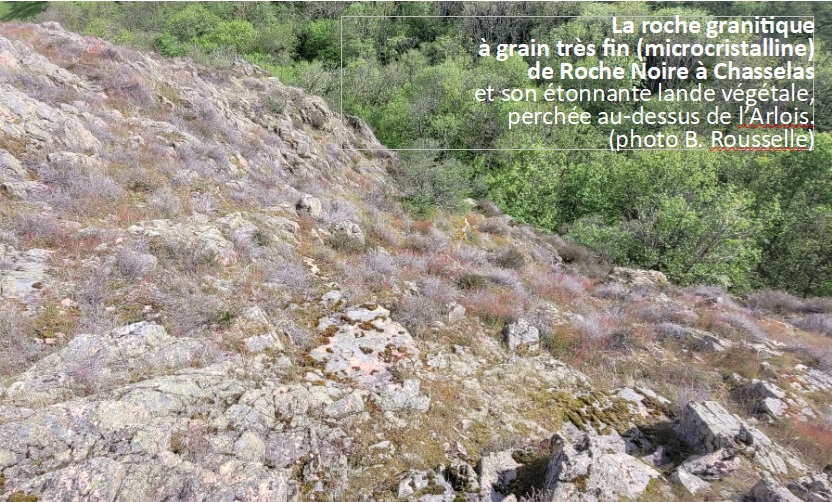

Si de nombreuses carrières de pavés sont également connues autour du site de Roche Noire, y occasion-nant la présence d’un grand nombre d’excavations et de dépôts et aménagements de pierre sèche, la spécificité des lieux réside surtout dans son spectaculaire milieu de lande à callune, de teinte générale effectivement gris sombre, vu de loin, quand ce n’est pas la période de floraison, et dont l’existence dépend très directement de la géologie locale. Ce paysage végétal remarquable, rare dans toute la région, doit son installation à Roche Noire à la présence locale d’une variété de granite à grain très fin (microcristallin), ayant l’aspect d’une roche volcanique (rhyolite) mais dont le mode de formation est davantage à rapprocher du contexte filonien, ou du petit massif plutonique (plus ou moins profond dans l’écorce terrestre), que de l’activité volcanique proprement dite.

La minéralogie microscopique à quartz et feldspath, très compacte, très siliceuse et, par conséquent, très acide de la roche, rend compte à la fois de la topographie du site, très résistant à l’érosion, et ainsi nettement proémi-nent dans l’environnement local, et de sa couverture végétale quasi mono-spécifique, très rase et poussant sur un sol généralement pauvre et sec.

Bruno ROUSSELLE

Association IPP (Itinéraires-Paysages-Patrimoine Régnié-Durette)

Collaborateur scientifique du Géoparc Beaujolais UNESCO.