Prévisite marche des cailloux à Fleurie avec Jean-Claude, le 2 mai 2025. Partie 2.

– Malva neglecta Wallr., 1824, Mauve négligée, Petite mauve, Mauve à feuilles rondes. Malvacée.

FloreAlpes : Cette mauve pousse au ras du sol dans les prairies sèches et les lieux rocailleux. Ses fleurs, blanches ou lilas sont plus ou moins veinées de violet et à bord frangé. Elles sont portées par un pédoncule long et poilu, avec des poils appliqués sur le pédoncule. Elles ressemblent beaucoup à celles des autres mauves mais sont plus petites. Ses feuilles sont légèrement lobées et presque rondes, ressemblant à celles de l’alchémille vulgaire.

IAO : Les fleurs ont des étamines soudées entre elles en un tube entourant le pistil. Les filets des étamines sont glabres. Les styles sont soudés entre eux, et terminés chacun par un stigmate obtus.

La mauve, une plante aux multiples vertus ! 🌿

– Matriarca discoidea DC., 1838, Matricaire discoïde, Matricaire fausse camomille.

Caractéristiques :

-Feuilles simples, découpées en segments eux-mêmes découpés, non pétiolées, elles ont un limbe mince, leurs deux faces sont glabres.

-Capitule en cône arrondi aux fleurs toutes tubulées, jaune-verdâtre, involucre à bractées disposées irrégulièrement, elles sont glabres, ovales et bordées par une frange mince blanchâtre :

– Medicago arabica Huds., 1762, Luzerne d’Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée. Fabacée.

Ses 3 folioles sont souvent marquées en leur centre d’une tache noirâtre. Ses gousses épineuses sont spiralées. Comme toutes les légumineuses, elle possède de petites boules blanches (nodosités) sur ses racines abritant des bactéries capables de fixer l’azote atmosphérique.

Pour aller plus loin:

– Identification assistée par ordinateur.

– Medicago arabica sur Tela-botanica.

– Mercurialis annua L., 1753, Mercuriale annuelle, Vignette. Euphorbiacée dépourvue de latex.

Elle forme un complexe d’espèces présentant de larges variations de système sexuel.

Bien que cette plante soit dioïque, certains individus nommés « leaky » peuvent occasionnellement former des organes reproducteurs du sexe opposé. Cette propriété des Mercurialis annua a été exploitée dans une étude publiée en 2021 : des individus femelles ont été placés dans des populations sans aucun mâle. Grâce à la présence de femelles « leaky » produisant du pollen, les plantes ont pu être fécondées et produire ainsi des graines qui ont été replantées le printemps suivant. Après 4 générations, la production moyenne de pollen par les femelles a été multipliée par 23. D’où son synonyme : Mercurialis ambigua L.f.

ou

ou  ?

?Photo de terrain, Pierre-Yves RABA.

– Muscari comosum (L.) Mill., 1768, parfois Leopoldia comosa (L.), Hyacinthacée /Asparagacée.

L’inflorescence est une grappe de fleurs sans odeur, en forme de grelot de couleur violette.

Comosum est dérivé de coma « chevelure » fait référence à la « coiffe » de fleurs stériles longuement pédiculées lui donnant un aspect de toupet.

Les Muscaris doivent leur nom au Muscari musqué (Muscari macrocarpum), une plante moitié turque, moitié crétoise, dont les fleurs jaunes et pourpres dégagent une odeur de «musc».

Sauvages du Poitou : si la Sauvage se coiffe avec un pétard, c’est sans doute pour augmenter ses chances d’attirer les butineurs qui trouveront finalement le précieux nectar dans ses fleurs fertiles, plus discrètes.

– Onopordum acanthium L., 1753, Chardon aux ânes ou Onopordon à feuilles d’acanthe.

De ónos , « âne » et perdomai , « péter » d’ou son autre nom vernaculaire : pet d’âne.

Astéracée épineuse (chardon) assez commune en terrain calcaire.

Bisannuelle, pouvant atteindre 2 m de haut. Acaule la première année, elle ne forme qu’une rosette de grandes feuilles aranéeuses. La 2e année elle produit de grandes tiges florifères, raides, très ramifiées.

Tige recouverte de grosses épines, à larges ailes, rugueuse, densément recouverte de poils blancs partout.

Capitules violets de 4–7 cm de large, bractées rigides à long appendice épineux. FSY et LUPA.

– Orobanche caryophyllacea Sm; 1798. Orobanche à odeur d’oeillet, Orobanche à odeur de girofle.

FloreAlpes : Elle parasite principalement les gaillets. Ses fleurs sont rose pâle veinées de pourpre ou tirent vers le brun. Ses stigmates sont pourpres (photo), c’est d’ailleurs le principal critère d’identification avec la pilosité glanduleuse de la lèvre inférieure de la corolle. Elle dégage une odeur agréable de girofle ou d’oeillet. Le nom d’espèce : caryophyllus est issu de l’Oeillet commun.

Autres Orobanches par LUPA. N.B. : Les Orobanches sont des plantes parasites dépourvues de chlorophylle, feuilles réduites à des écailles, fleurs bilabiées sessiles groupées en épi.

N.B. : La prolifération de l’orobanche dans les cultures.

– Papaver rhoeas L. 1753, coquelicot, Papaveracée.

Etymologie : Papaver » donna le mot pavot, qui vient du celtique « papa » qui signifie « bouillie », car autrefois on additionnait la bouillie des enfants de suc de Coquelicot pour les faire dormir. « Rhoeas » provient de Rhéa, la divinité de la Terre matricielle et sauvage dans l’Antiquité). Le nom « Coquelicot » est en fait un dérivé du chant du coq « cocorico ! », « coq’ricot ! » puis « coq’licot ! ». La couleur rouge du coquelicot évoquerait en effet la crête éclatante de ce gallinacé mâle.

La famille des Papavéracées comprend les chélidoines et d’autres pavots comme le pavot somnifère Papaver somniferum, utilisé depuis des temps anciens pour la fabrication de l’opium.

Les « Papavéracées » sont des plantes qui produisent un latex blanc, une défense naturelle contre l’abroutissement des herbivores.

La fleur est composée de 4 pétales satinés et crêpés formant une corolle de 70 à 100 mm de diamètre avec souvent de petites taches noires au centre. Les anthères sont noir bleuté. La plante mesure 50 à 80 cm de haut. Les pédoncules des fleurs sont longs et hérissés de soies raides et étalées. Feuilles pennées.

Ses boutons floraux sont pendants. Autre photo.

Un capsule de pied de coquelicot peut produire jusqu’à 60 000 graines minuscules de couleur noirâtre.

Ses fleurs ont inspiré de nombreux peintres comme Monet ou Van Gogh.

– Parietaria officinalis L., 1753, Pariétaire officinale, herbe à bouteille, Urticacée.

On la trouve souvent accrochée sur des parois (d’où son nom de genre) rocheuses et les vieux murs.

Tige parfois rougeâtre, velue, dressée, peu ramifiée. Les feuilles : alternes et pétiolées, luisantes, sont en pointe aux deux extrémités. Sur la même plante, on trouve trois types de fleurs :

des fleurs hermaphrodites, des fleurs femelles et quelques rares fleurs mâles. Comestible.

Comparaison FloreAlpes avec Parietaria judaica.

Différencier la Pariétaire de judée de la Pariétaire officinale par Sauvages du Poitou.

L’épinard des murailles par zoom nature (+comprendre son nom d’herbe à bouteille).

– Pinus nigra J.F.Arnold, 1785, Pin noir, Pin noir d’Autriche. Pinacée.

Exemplaires plantés en alignement.

– Pinus resinosa Pin rouge, pin résineux ou pin de Norvège

Exemplaires plantés en alignement.

– Plantago lanceolata L., 1753, Plantain lancéolé.

Vivace de 10 à 100 cm de hauteur formant avec l’âge des touffes à aspect cespiteux. Les feuilles disposées en rosettes basales ont un limbe linéaire-lancéolé à ovale-lancéolé, acuminé et atténué en long pétiole à la base. Très souvent pubescentes ou laineuses, mais jamais soyeuses argentées, elles sont caractérisées par 3 à 7 nervures longitudinales très marquées. Le plantain lancéolé, un régal pour l’apéro !

– Poa bulbosa L., 1753, Pâturin bulbeux. Poacée.

Sa particularité réside dans son mode de reproduction :

Awkwardbotany : Il produit des graines, comme toute autre espèce végétale, mais il peut modifier ses parties florales pour former des bulbilles, minuscules plantes qui, une fois séparées de leur plante mère, peuvent former des racines et devenir une plante adulte. Ces bulbilles sont donc des clones de la plante mère. Les bulbilles sont une forme de pseudoviviparité, c’est-à-dire de petites plantules attachées à une plante mère (d’où son inflorescence paraissant « chevelue »). La véritable viviparité se produit lorsqu’une graine germe à l’intérieur d’un fruit tout en restant attachée à sa plante mère.

Dispersion : Comme les graines, les bulbilles sont de petits paquets d’amidon et de graisse, et sont donc recherchées par les petits mammifères et les oiseaux comme source de nourriture. On dit que les fourmis et les petits rongeurs les collectent et les cachent, ce qui constitue un moyen de dispersion.

Sinon, les bulbilles dépendent principalement du vent pour se déplacer.

Et comme si cela ne suffisait pas, le pâturin bulbeux serait la seule espèce de graminée à posséder cette caractéristique : il produit des bulbes souterrains d’où son nom de pâturin bulbeux.

Photo de terrain, Pierre-Yves RABA.

– Quercus pubescens Willd., 1796, Chêne pubescent, chêne humble. Fagacée.

Revers de feuille. Tronc. Gale.

C’est sur une de ses gales que nous avons pu photographier une micro-guêpe parasitoïde du genre Torymus en train de pondre.

– Quercus ilex L. 1753, Chêne vert ou Yeuse. Fagacée.

1 exemplaire planté.

– Phacelia tanacetifolia Benth., 1835, Phacélie à feuilles de tanaisie. Boraginacée.

Originaire du nord du Mexique et du sud de la Californie, cette plante est particulièrement intéressante en agriculture et apiculture. Les fleurs très parfumées sont groupées en inflorescences en forme de crosse qui se déroule progressivement au fur et à mesure de l’épanouissement.

Semée au début de l’automne, la phacélie assure une couverture du sol pendant tout l’hiver et prépare la terre, la rendant meuble et fertile, prête à accueillir les semis de printemps.

– Ranunculus acris L., 1753, Renoncule âcre, Bouton-d’or. Renonculacée (1.500 espèces, le plus souvent toxiques pour l’homme).

80 cm de hauteur. Tige pleine, à consistance plutôt coriace, à section ronde, à surface lisse, et partiellement poilue dans sa partie supérieure. Feuilles alternes, profondément découpées avec un pétiole très allongé pour les feuilles basales. Les pétales sont pourvus d’une écaille à la base. Calice velu à 5 sépales libres ovales, disposés en coupe et non réfléchis comme pour R. bulbosus.

Ne pas confondre avec Ranunculus repens, bien différente.

Photos de terrain, Pierre-Yves RABA.

– Robinia pseudoaccacia L., 1753, Robinier faux-acacia. Fabacée.

N.B. : l’appelation Acacia de cet arbre est erronée car cette espèce ne fait pas partie du genre « Acacia ».

Il fut introduit en France par le botaniste Jean Robin (1550-1629) qui le cultiva à partir de graines plantées dans son jardin de l’île de la Cité. L’arbre le plus ancien de Paris, planté en 1601, là où se situe maintenant le square Jean-René Viviani, est un rejet de ce premier robinier français ; de même que le robinier du Jardin des Plantes, planté en 1636.

Il est utilisé pour reboiser des terres trop arides, car c’est un arbre pionnier, qui ne craint pas les terrains pauvres et qui les améliore en fixant l’azote atmosphérique dans ses nodosités. Il prépare ainsi l’installation d’espèces d’arbres plus exigeantes. Il fournit aussi un bois d’une qualité remarquable pour une espèce à la croissance aussi rapide, donnant piquets encore utilisés dans les vignes de chez nous.

Ses fleurs papilionacées sont blanches, regroupées en longues grappes pendantes utilisées pour des beignets. Ses fruits sont des gousses plates, de couleur sombre. Son bois est brun et lisse dans sa jeunesse, mais il devient rapidement gris clair et crevassé en réseau. Ses rameaux sont caractérisés par la présence d’épines. Les feuilles alternes sont composées de 3 à 10 paires de folioles ovales.

– Stellaria holostea ou Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019, Stellaire holostée. Caryophyllacée.

Vue l’an passé dans la 11e Marche des cailloux, 4 mai 2024, Partie 4 : de Chasselas à Roche Noire.

Elle se reconnaît assez facilement à ses longues feuilles étroites, lancéolées et pointues, d’où son autre nom vernaculaire de langue d’oiseau.

– Sonchus oleraceus L., 1753, Laiteron maraîcher. Astéracée.

La tige est creuse, épaisse, côtelée, peu rameuse, lisse. Coupée, il s’en écoule un suc blanc, laiteux et collant d’où son nom de Laiteron. Les feuilles basales et inférieures sont en rosette.

Les feuilles caulinaires sont embrassantes par 2 oreillettes à lobes dentés, le lobe terminal triangulaire est plus grand. Feuille supérieures et fleurs.

– Raphanus raphanistrum L., 1753, Ravenelle, Radis sauvage. Brassicacée.

Elle peut être confondue avec la moutarde des champs, mais chez la ravenelle, les nervures au niveau des pétales ont un aspect bleu-violet, ce qui n’est pas le cas chez la moutarde des champs.

Différentes parties de la plante sont comestibles, les feuilles et les jeunes fruits, crus ou cuits.

Les ravenelles sont jugées indésirables dans les surfaces cultivées.

– Reseda luteola L., 1753, Réséda des teinturiers, Gaude, grand réséda, Résédacée.

Fut cultivée autrefois comme plante tinctoriale car toute la partie aérienne contient des flavonoïdes.

Ce colorant, la lutéoline est considéré comme la meilleure des teintures jaunes naturelles. réputée pour la qualité de sa teinture jaune utilisée depuis le Moyen-âge en France et en Europe.

Le nom de genre vient du latin « resedare », qui veut dire « calmer ». C’était la propriété attribuée à cette plante au temps anciens. « lutea» signifie « jaune » sa couleur dominante.

Les fleurs sont regroupées en épi très long.

Confusion possible avec Reseda lutea, mais R. luteola

– est souvent beaucoup plus grand, jusqu’à 1.5 mètre.

– ses feuilles ne sont pas divisées (non divisées en 3-7 segments étroits) mais linéaires.

– son inforescence est en épi et non en grappe.

N.B. : En botanique, l’épi est une grappe dont les fleurs sont sessiles, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de pédoncule floral et sont directement attachées sur la tige.

Mnémo: luteola est un nom + long que lutea : feuilles et inflorescence sont + en longueur, lutea + en largeur. Principe de la stratégie d’allocation des ressources.

– Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812, Rosier ou Églantier à petites fleurs. Rosacée. A vérifier

Rem pour R. canina : Les botanistes considèrent maintenant qu’il s’agit d’un agrégat dans lequel sont distingués huit groupes appelés des kleptons. Pour que le vrai églantier, Rosa canina, puisse être distingué dans ce groupe complexe, il faut qu’il réponde à quelques critères précis : des folioles glabres et non glanduleuses dessus comme dessous, des aiguillons forts et bien crochus, des pédicelles non glanduleux. Même ces caractères répondent en fait à 3 espèces (Rosa canina, Rosa subcanina, et Rosa dumalis). Il faut, pour aller plus loin, couper en travers en haut du réceptacle juste sous l’étoile formée par les sépales, dégager les styles et ainsi évaluer la largeur du canal stylaire dont le diamètre varie pour les trois espèces.

– Rumex acetosella L., 1753, Patience petite-oseille, Petite oseille. Polygonacée.

10 à 50 cm, à fleurs rougeâtres et à feuilles hastées (en forme de fer de lance) caulinaires comme basales.

– Rumex acetosa L., 1753, Oseille des prés, Grande oseille, Oseille commune. Polygonacée

De 0,30 à 1 m. Comestible, sa saveur acidulée rappelle celle de la rhubarbe (même famille).

La plante est dioïque. L’inflorescence est une longue panicule rougeâtre.

Les feuilles de la rosette sont longuement pétiolées contrairement aux caulinaires qui sont sessiles.

Toutes 2 ont la forme d’une hallebarde. Les tiges dressées sont cannelées et rameuses vers le haut.

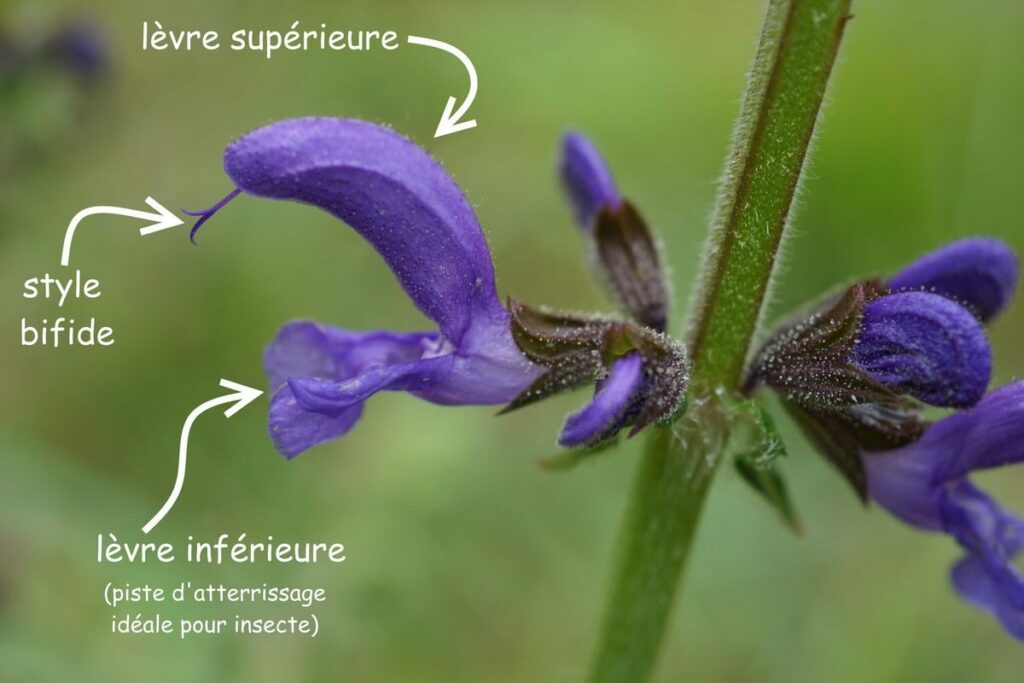

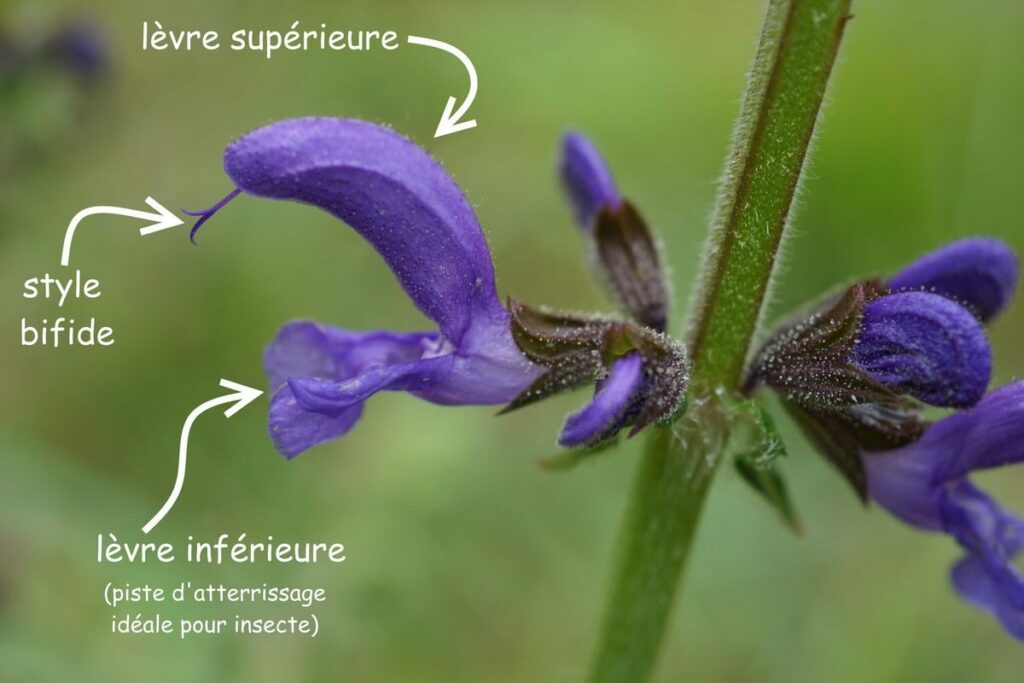

– Salvia pratensis L., 1753, Sauge des prés, Sauge commune. Lamiacée.

Comment reconnaître la sauge des prés ?

-grande hampe florale à tige carrée + feuilles à l’aspect gaufré toutes à la base en rosette,

-fleurs verticillées (disposées en cercle autour de la tige) + 2 étamines en forme de balancier

-grandes fleurs à 2 lèvres bleues à violettes + style bifide (ressemblant à une langue de serpent).

– Saxifraga granulata L., 1753, Saxifrage granulée ou Saxifrage à bulbilles. Saxifragacée.

Observée sur un talus herbeux en bordure de route près du Château de Poncié. Plante entière.

– Scleranthus perennis L., 1753, Scléranthe vivace, Scléranthe pérenne. Caryophyllacée.

Caractéristiques par Jessica. facile à confondre avec le scléranthe annuel (S. annuus).

Nous l’avons trouvée sur le promontoire quarzteux, elle pousse en petites touffes assez denses

avec de nombreuses tiges ramifiées, son originalité : ses fleurs sont formées par 5 sépales verts à bords fortement membraneux blancs, ressemblant à première vue à des pétales.

– Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869, Silène commun, Silène enflé. Caryophyllacée.

Se reconnait à son calice très renflé en forme de ballon, glabre, parcouru de nervures rougeâtres ramifiées en réseau. Les 5 pétales sont blancs et plus ou moins échancrés. Chaque fleur peut être soit femelle (possédant 3 styles), soit mâle (possédant 10 étamines), soit hermaphrodite (possédant à la fois 3 styles et 10 étamines). N.B. : Jessica nous signale 3 sous-espèces.

– Silybum marianum (L.) Gaert 1791 , Silybe de Marie, Chardon marie, Chardon marbré. Astéracée.

N.B. : seul représentant connu du genre. Facilement reconnaissable à ses feuilles vert pâle brillantes et épineuses marbrées de blanc et ses fleurs violettes formant un gros inflorescence hémisphérique entourée de grandes bractées bordées d’épines et terminées par une longue pointe.

– Urtica dioica L., 1753, Ortie dioïque, Grande ortie.

De taille variable (entre 20 cm et 2 m), d’un vert sombre, couverte de poils, urticants ou non. La souche rampante rhizomateuse donne naissance à des tiges robustes, dressées, simples, à section carrée.

Confusions possibles avec d’autres orties, notamment l’Ortie brûlante (U. urens), espèce annuelle, monoïque, de plus petite taille et à feuilles arrondies, et, en Corse, avec l’Ortie noirâtre (U. atrovirens), également monoïque, vivace, à feuilles arrondies profondément et régulièrement dentées.

– Taxus bacata L., 1753, If commun. Taxacée.

Comment se nomme un peuplement d’ifs. Réponse à la fin …

Il n’existe plus de forêts d’ifs en Europe alors qu’il devait y en avoir de très vastes dans l’ouest de la France. Comment expliquer leur disparition ?

Ses feuilles ressemblent à celles d’autres conifères, ses fleurs mâles sont particulières, son fruit aussi c’est une arille, tout comme son bois apprécié en sculpture.

Attention, il est allergisant et très toxique !

Un peuplement d’Ifs est une Ivraie.

D’où vient l’expression séparer le bon grain de l’ivraie?

N.B. : L’image vient de l’activité agricole : l’ivraie est une graminée qui pousse dans les champs de céréales et qui devait être arrachée à la main pour ne pas gâter la récolte (la graine de l’ivraie est légèrement toxique, → voir enivré).

– Tragopogon pratensis L., 1753, Salsifis des prés. Astéracée.

Du grec ancien trágos, « bouc » et pôgôn, « barbe », allusion aux longs poils blanchâtres ou brunâtres semblables à une barbiche qui surmontent le fruit. Caractéristique des prairies de fauche.

Les fleurs du Salsifis des prés sont comestibles.

– Trifolium incarnatum L., Trèfle incarnat. Fabacée.

N.B. : On peut distinguer deux sous-espèces: la sous-espèce incarnatum, à fleurs rouges, utilisée comme fourrage, et la sous-espèce molinerii, à fleurs roses. 14 espèces de trèfles à consulter …

Trifolium pratense L., 1753, Trèfle des prés, Trèfle violet. Fabacée.

Trifolium repens L., 1753, Trèfle rampant, Trèfle blanc, Fabacée.

– Veronica chamaedris L., 1753, Véronique petit-chêne, Scrofulariacée / Plantaginacée.

Les fleurs sont grandes, formées de 4 pétales, l’inférieur plus petit. Elles sont de couleur bleu vif, striées de bleu plus sombre et possèdent une gorge blanche. Elles ont deux longues étamines et 1 style.

Les 2 lignes de poils opposées sur la tige sont caractéristiques. Espèces semblables.

– Vicia hirsuta, Vesce hérissée (aujourd’hui Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852). Fabacée.

Voir ANAB : comparaison de 2 petites vesces: Vesce à 4 graines, et Vesce hérissée.

Voir : Vesces rencontrées au cours de nos sorties …

– Vicia sativa L.,1753, Vesce cultivée. Fabacée.

Au néolithique, la vesce a été utilisée dans l’alimentation humaine, aujourd’hui elle est principalement utilisée comme engrais vert et comme plante fourragère car elle présente différents atouts.

– Exploitation au Néolithique moyen dans le Sud de la France de Laurent Boubya et Vanessa Léa.

Ses racines forment de petites boules blanches : nodosités abritant des bactéries capables d’utiliser l’azote atmosphérique pour fabriquer des ressources qu’elles partagent volontiers avec leur hôte.

N.B. : le genre Vicia compte une quarantaine d’espèce en France; la moitié d’entre elles sont méditerranéennes. Voir : Vesces rencontrées au cours de nos sorties …

– Clé des « Vicia du groupe sativa » (Conservatoire Botanique National de Brest).