Balade près de la Denante, partie plantes.

Plantes classées par ordre alphabétique en latin :

Alium ursinum L., 1753, Ail des ours, Ail à larges feuilles. Alliacée / Amaryllidacée.

Trouvée en vastes colonies dans le sous-bois frais bordant le ruisseau de la Denante.

Avant floraison, l’ail des ours peut être confondu avec l’Arum tacheté, le Colchique d’automne, le Muguet de mai, l’Ornithogale en ombelle ou le Sceau-de-Salomon qui sont tous très toxiques (éventuellement mortels). Pour ne pas le confondre avec ces plantes qui peuvent lui ressembler, froissez une feuille, elle dégage une forte odeur d’ail ou attendez la sortie des boutons floraux.

Avant leur ouverture, les inflorescences peuvent être mises dans du vinaigre à cornichons ou vinaige à l’échalotte et laissées macérer ainsi pour être consommées crues plusieurs mois plus tard.

Ses feuilles se consomment crues dans les salades de préférence avant ou au début de la floraison , se préparent sous forme de pesto et soupe ou comme épice dans des salades, des tisanes.

On peut également les cuire comme des épinards, les consommer sur des tartines. On en fait enfin un beurre assaisonné pour les grillades.

Pour aller plus loin : + IAO + Wiki + PSC + Vidéo LCN. Nat + Photo en dessous.

Bromus hordeaceus L., 1753, Brome mou, Brome orge. Poacée.

Voir : Balade à Fleurie avec Jean-Claude, le 2 mai 2025. Partie 1.

Carex flacca Schreb., 1771, Laîche glauque. Cyperacée.

Les feuilles sont vertes sur le dessus, glauques sur le dessous.

1 à 3 épis mâles terminaux, fusiformes, 2 à 5 épis femelles caulinaires plus ou moins longuement pédonculés, les inférieurs souvent pendants. Voir : Quelques Carex rencontrés lors de nos sorties.

Attention, comme toutes les plantes, son aspect est très différent avant la floraison, pendant la floraison et après la fructification…

Saurez-vous les reconnaître ? :

Crepis biennis L., 1753, Crépide bisannuelle, Crépide des prés, Crépis bisannuel. Astéracée.

Tige dressée, robuste, creuse, cannelée, rameuse dans le haut, hispide, surtout dans le bas, 30 à 120 cm.

Feuilles velues-rudes (rarement glabres), les inférieures pétiolées, à limbe oblong, pennatifide à pennatipartite, les caulinaires sessiles, non auriculées.

Capitules nombreux et disposés en panicule corymbiforme lâche. Les bractées externes sont étalées.

Voir : Balade à Fleurie avec Jean-Claude, le 2 mai 2025. Partie 1.

Son cousin : le Crépis hérissé, Crepis setosa, par Notes de Terrain (Vannette)

Cynosurus cristatus L., 1753, Crételle des prés. Poacée.

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Dioscoreacée.

Plante dioïque grimpante volubile*, dont les jeunes pousses peuvent être consommées comme des asperges, (blanchies et consommées en vinaigrette rapidement après cueillette).

MAIS toute la plante sauf les jeunes pousses est âcre et irritante. Les baies rouges très toxiques, causent des vomissements, coliques, et des troubles cardiaques, nerveux et respiratoires.

Sa tige grêle et volubile, peut atteindre 3 m de long. Elle est vivace grâce à une grosse racine, noirâtre, tubérisée, en forme de navet qui émet chaque année de nouveaux bourgeons. Les feuilles alternes, à pétiole muni de deux glandes, sont en forme de cœur, et très luisantes. Fait exceptionnel pour une monocotylédone, le limbe ,est constitué d’un réseau de nervures non parallèles. Le nom de genre Dioscorea a été choisi en hommage au grand botaniste et pharmacologue grec Dioscoride.

Cette sorte de liane pousse sur d’autres plantes lui servant de support.

Sa réputation de faire disparaître les ecchymoses des « femmes battues » n’est plus d’actualité, mais l’irritation cutanée, voire de véritables brûlures, qu’elle peut causer, sont bien réelles ( Voir FSY ).

*Le mot volubile ne désigne pas qu’un bavard mais aussi une plante vivace qui a besoin de s’enrouler autour de son support (à l’instar du liseron). Ici dans le sens des aiguilles d’une montre vu de dessus.

Epilobium montanum L., 1753, Épilobe des montagnes. Onagracée.

Les fleurs de cet épilobe (absentes en cette période) possèdent quatre stigmates disposés en croix. Ses feuilles sont opposées, dentées et brièvement pétiolées. Sa tige peu rameuse porte une pilosité rase et glanduleuse.

Equisetum arvense L., 1753, Prêle des champs, Queue-de-renard.

Vivade de 20 à 50 cm de haut présente deux types de tiges : fertiles et stériles ce qui permet de la différencier de la Prêle des marais (Equisetum palustre)

Détail des gaines dentées sombre et d’un verticille de rameaux. Tige fertile de prêle des champs.

Euonymus europaeus L., 1753, Fusain d’Europe, Bonnet-d’évêque. Célastracée.

Voir : Balade à Fleurie avec Jean-Claude, le 2 mai 2025. Partie 1.

Voir : Balade près de la Denante, partie animaux.

Fragaria vesca L., 1753, Fraisier sauvage, Fraisier des bois. Rosacée.

N.B. : La fraise est en fait un faux-fruit dû au gonflement du réceptacle. Les vrais fruits sont

des akènes qui la parsèment.

Il émet des stolons, feuilles à 3 folioles dentées, fleurs blanches pourvues d’un réceptacle devenant charnu et donnant le fruit qui porte les akènes, fruit se détachant facilement des sépales.

Plante poilue dans toute ses parties.

Distinction entre le fraisier des bois (Fragaria vesca ) et le fraisier des Alpes (Fragaria alpina )

Comparaison par le monde de LUPA : avec F. viridis, le fraisier vert, Potentilla indica, le fraisier de Duchesne + exemples de viviparité et de fasciation.

Geranium disectum L., 1755, Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées. Géraniacée.

De 10 à 40 cm de haut, il se caractérise par ses feuilles arrondies découpées en fines lanières, ses petites fleurs rose très vif, et ses sépales mucronés.

Geum urbanum L., 1753, Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît. Rosacée.

Plante entière.

La plante est velue. Feuilles inférieures pennatiséquées, à 5 à 7 segments inégaux, incisés et dentés.

INPN : Confusion possible avec les autres espèces du genre Geum. La différenciation se fait aux fleurs jaunes, dressées à la floraison, à styles sans aspect plumeux et s’ouvrant à plat ou en large coupe.

N.B. : Des cas d’hybridation existent. Le chemin de la nature 1 + Le chemin de la nature 2.

Hedera helix L., 1753, Lierre grimpant (jeunes feuilles).

Voir : Prévisite marche des cailloux à Fleurie avec Jean-Claude, le 2 mai 2025. Partie 1.

Holcus lanatus L., 1753, Houlque laineuse, Poacée.

Description FloreAlpes : La houlque est caractérisée par l’abondante pilosité molle et soyeuse qui couvre sa tige et ses feuilles. Ses fleurs sont groupées en une longue panicule rougeâtre ou rosée. La houlque laineuse possède une glumelle supérieure munie d’une arête courte. C’est une plante des prés, bords de chemins et des sous-bois clairs.

Jacobea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801, Jacobée ou Séneçon à feuilles de roquette. Astéracée.

FloreAlpes : Ce séneçon des terrains secs possède des feuilles et une tige relativement velues.

Chaque involucre est précédé d’un involucelle bien développé aux bractéoles nombreuses et allongées. Sa souche est allongée et rampante. A ne pas confondre avec S. jacobea à l’involucelle très peu visible et à la souche courte.

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828, Knautie des champs, Scabieuse des champs, Oreille-d’âne. Caprifoliaceae (†Dipsacaceae).

Notez l’hétérophyllie, la tige lisse ronde et poilue, les feuilles opposées à base embrassante, ainsi que le calice doublé d’un calicule.

Luzula campestris (L.) DC., 1805, Luzule champêtre. Joncacée.

Voir 4 Luzules rencontrées lors de nos sorties.

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764, Myosotis des champs. Boraginacée.

Myosotis vient des termes grecs myos et ous et signifie littéralement «oreille de souris»; une référence à la forme et au duvet de ses feuilles.

Pour différencier M. arvensis et M. ramosissima, pensez à la théorie de l’allocation des resources : ramosissima étant très poilu, ses pédocules floraux sont courts (ramosissima est radin sur ses pédocules floraux). Les ressources sont limitées, chaque espèce les distribue différemment vers ses organes.

La façon d’allouer les ressources a évolué par sélection naturelle, elle est donc héritée génétiquement.

Pour aller plus loin.

Comparaison FloreAlpes avec M. arvensis + Autres Myosotis par sauvages du Poitou.

Onobrychis viciifolia Scop., 1772, Sainfoin à feuilles de vesce, Esparcette cultivée. Fabacée.

Le nom générique Onobrychis est composé de deux termes grecs (onos), l’âne et (brýko) : manger avec avidité, par allusion à l’attrait des ânes pour cette plante.

Feuilles pennées (entre 6 et 14 paires de folioles oblongues à linéaires).

Fleurs de couleur rose marquées par des nervures pourpres.

Fruits en forme de petites gousses rondes et dentées.

-Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785, Sceau-de-Salomon multiflore. Liliacée.

Il se distingue du Polygonatum odoratum (vu dans les bois de Plottes) par ses fleurs groupées par 2 à 6, sa tige ronde (et non anguleuse) et sa préférence pour les sols acides.Comparaison FloreAlpes.

Le sceau-de-Salomon se distingue facilement par sa tige arquée, jamais ramifiée. Ses fleurs et ses fruits sont toujours groupés à la base des feuilles et ses feuilles d’un vert bleuâtre, alternes et ovales possèdent des nervures parallèles très marquées. Ses fruits charnus sont bleus et deviennent presque noir à maturité. Son rhizome pousse horizontalement dans la terre. La hampe florale meurt à l’automne et forme une cicatrice. Chaque printemps, l’extrémité du rhizome produit une nouvelle tige qui s’arque, produit ses feuilles et ses fleurs et le cycle recommence. Le nombre de cicatrices sur le rhizome indique l’âge de la plante.

Espèces voisines :

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906, Sceau de Salomon odorant.

Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785, Sceau-de-Salomon verticillé, Muguet verticillé.

Comparaison Flore Alpes.

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777, Rhinanthe crête-de-coq, Grand rhinanthe, Orobanchacée.

Du grec rhinos, nez, et anthos, fleur : allusion à la forme de la corolle et alektoros, coq et lophos, crête.

Trouvé dans une prairie. Se reconnaît à ses grandes corolles jaunes et l’abondante pilosité de son calice:

Rumex acetosa L., 1753, Oseille commune, Rumex violon

Comestible. Vivace, de 0,30 à 1 m de haut, glabre dans toutes ses parties. Sa racine pivotante s’enfonce profondément dans le sol, sa tige est cannelée. Feuilles basales et caulinaires différentes.

Rumex pulcher L., 1753, Patience élégante, Oseille élégante,

Description et photos.

Sambucus nigra ssp laciniata, Sureau noir lacinié.

Arbuste de 2 à 4 m, au feuillage gracieusement découpé. Même floraison blanche parfumée et fruits juteux noirs, comestibles que le Sureau noir. Les feuilles peuvent mesurer jusqu’à 30 cm et sont composées de 5 à 7 folioles. Les fruits d’abord rouge vif, deviennent noir à maturité, ils produisent un jus rouge foncé. Essence mellifère et nectarifère.

Espèces voisines rencontrées dans nos balades :

Sambucus racemosa, le sureau rouge, sureau des montagnes ou sureau à grappes aux baies rouges toxiques lorsque crues et Sambucus ebulus, le sureau hièble. A la différence du Sureau noir il est herbacé (il disparaît en hiver) et non arbustif et ses baies noires toxiques sont dressées et non pendantes, de plus il fleurit 2e quinzaine de juin alors que S. nigra fleurit plus tôt, 2e quinzaine de mai.

Sureau provient de l’ancien français seu, puis seür par influence de « sur », acide.

Sambucus provient du grec sambukê qui désignait chez les Grecs une flûte ou une harpe, les tiges creuses (après avoir retiré la moelle) du sureau permettant de faire de la musique.

La moelle de sureau est utilisée en dissection pour prendre en sandwich les parties végétales (feuille, tige) afin de réaliser des coupes à l’aide d’un microtome ou à la main avec une lame de rasoir.

En 2022, des chercheuses ont montré que les baies de S. nigra contenaient des molécules leur conférant des propriétés antivirales, antibactériennes, antidiabétiques, antitumorales, etc.

Les fleurs blanc crème de sureau noir servent à la préparation d’un sirop, ou se cuisent en beignets.

Les fruits (corymbes à port tombant) sont utilisés dans la préparation de gâteaux et sont consommés en jus, en gelée et sous la forme de confiture. La 2ème écorce de S. nigra est utilisée pour traiter différents maux comme la fièvre, les irritations buccales et les infections respiratoires.

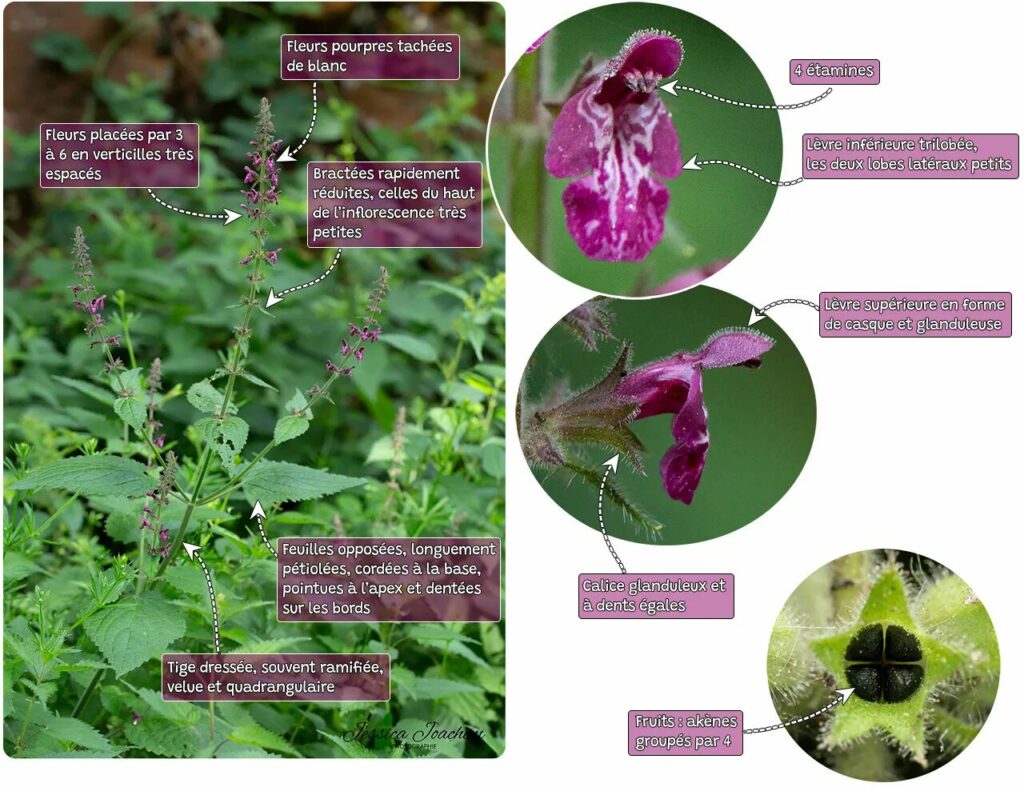

Stachys sylvatica L., 1753, Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante. Urticacée.

Veronica chamaedris L., 1753, Véronique petit-chêne, IAO. Scrofulariacée / Plantaginacée.